Viele Wallfahrten im Heiligen Jahr

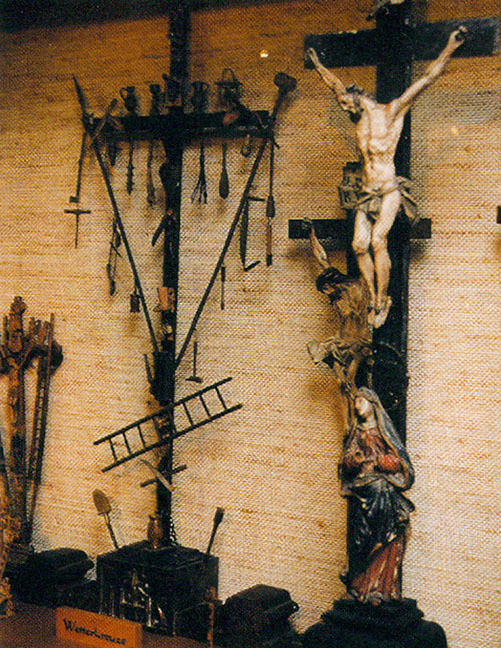

Wallfahrtsstätten, Pilgerwege, oft auch Fluren und Heimathäuser zeugen von einer großen Volksfrömmigkeit unserer Vorfahren. Bildstöcke, Wegkreuze, Eisenschnittkreuze, Votivbilder, Andachtsbilder sowie Kreuze verschiedener Ausführungen, Wallfahrtsandenken bis hin zu den Sturzgläsern waren vor allem auch im bäuerlichen Bereich gebräuchlich.

Erinnerung daran, innezuhalten

Ein Kreuz am Wegesrand, ob am Feldweg oder im Wald, einfach aus Balken gezimmert oder kunstvoll mit einer Christusfigur, erinnert den Wanderer daran, öfters innezuhalten und sich zu besinnen. Gerade im Frühling, einer Jahreszeit, da sich die Natur anschickt, neu zu erblühen, und in der Fastenzeit sehen es viele als angebracht in sich zu gehen.

Die Kreuzsymbolik

Meist sind solche Wegkreuze an Punkten errichtet, an denen sich zwei Wege kreuzen. Ein Symbol nachzudenken, welchen Weg man gehen soll. Kreuze stellte man auch deshalb gerne an Wegkreuzungen auf, weil diese im Volksdenken oft als bedrohliche Stellen ausgewiesen waren. Das Kreuz diente der Bannung von den hier lauernden Gefahren. Die Kreuzsymbolik reicht viel weiter zurück als bis zur Kreuzigung Christi. Das Kreuz bezieht seine Symbolik aus zwei Welten, der des Urheidnischen und des Christlichen. Und so ist die Symbolik auch weitertragend: Das Überkreuzen etwa der zwei Balken, die ein Kreuz bilden, ist mit der Symbolik der Abwehr verbunden. Das Kreuz wirkt wie ein Gitter, das abwehrt, Böses verhindert. In Sagen wird der Teufel überwunden, indem man ihm ein Kreuz entgegenhält. Kreuze zum Schutz vor allen Gefahren, welche die Haustiere treffen könnten, wurden in die Futterkrippen gelegt. Weihekreuze steckte man auf die Felder.

Kreuz als Heilszeichen

Das Bild des Gekreuzigten erreichte sodann nach der Reformation im Volksglauben der stark einsetzenden Christusverehrung ihren Höhepunkt. Das Kreuz verschmilzt mit der Gestalt des Gekreuzigten in der Volksfrömmigkeit zu einem Heilszeichen. Kreuze in den verschiedensten Materialien und künstlerischen Ausprägungen finden sich in der Volkskunst am häufigsten.

Prozessionen und Umgänge

Die meisten Wallfahrtsstätten befinden sich bei auffallenden Naturvorkommnissen wie Bründeln oder auf exponierten Höhen.

Zu den Wallfahrten zählen im ländlichen Gebiet auch Prozessionen und Umgänge, vor allem im Frühling und Herbst. Dabei wird beim Umschreiten der Fluren um Fruchtbarkeit für das Land und das Abhalten von schädlichen Einflüssen auf diese gebetet.

Zu den Wallfahrten zählen im ländlichen Gebiet auch Prozessionen und Umgänge, vor allem im Frühling und Herbst. Dabei wird beim Umschreiten der Fluren um Fruchtbarkeit für das Land und das Abhalten von schädlichen Einflüssen auf diese gebetet.

Die Wallfahrt

Die Wallfahrt ist einem bestimmten Ablauf unterzogen: Sie beginnt mit der richtigen Motivation und dem gemeinsamen Weggehen von zuhause; sie dauert meist auch zwölf bis 24 Stunden. Trotz des gemeinsamen Betens muss dem einzelnen Gläubigen genügend Zeit für eigene Gebete bleiben.