Beim Dippen die Qual der Wahl

Neben der Verwendung von geeignetem Euterreinigungsmaterial, Melkerhandschuhen und dem Zwischendesinfizieren der Melkzeuge stellt das Dippen der Zitzen nach dem Melken eine weitere Möglichkeit dar, die Eutergesundheit zu verbessern bzw. zu erhalten. Es wird eine Vielzahl von verschiedenen Dippmitteln mit unterschiedlichen Einsatzgebieten am Markt angeboten.

RICHTIGES DIPPMITTEL

NUR EIN DEM MASTITIS-ERREGER angepasstes Dippmittel bringt zufriedenstellende Ergebnisse. Um das optimale Dippmittel zu finden ist es notwendig, erstens den Eutergesundheitsstatus der Herde zu kennen und zweitens die Mastitiserreger, die am Betrieb vorkommen, zu ermitteln, um danach gezielt das richtige Dippmittel einzusetzen. Die unterschiedlichen Mastitiserreger können nur mittels bakteriologischer Milchuntersuchung festgestellt werden.

Desinfektions-Dippmittel

Der Einsatz von Zitzendesinfektionsmitteln wird für Betriebe empfohlen, die mit Mastitiserregern zu tun haben, die beim Melken von Kuh zu Kuh weitergegeben werden.

Es handelt sich hierbei um sogenannte euterassoziierte Mastitiserreger wie z. B. Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae und Streptococcus dysgalactiae. Die Erreger bleiben im Melkzeug, aber auch auf den Melkerhänden haften und werden so von Kuh zu Kuh weitergegeben. Besteht ein Problem mit euterassoziierten Erregern, ist es in erster Linie wichtig, eine optimale Zwischendesinfektion der Melkzeuge durchzuführen. Beim Einsatz eines Zitzendesinfektionsmittels ist besonders der unmittelbare Einsatz nach dem Melken wichtig, da zu diesem Zeitpunkt der Strichkanal noch offen ist und das Dippmittel in die Strichkanalöffnung eindringen kann und dort die Mastitiserreger abtötet. Zitzendesinfektionsmittel enthalten Jod, Chlorverbindungen oder Milchsäure als desinfizierenden Wirkstoff. Daneben ist es auch wichtig, dass pflegende Komponenten wie Glycerin oder Lanolin enthalten sind, damit die Zitzenhaut weich und geschmeidig bleibt und es somit Keimen erschwert wird, sich an den Zitzen anzusiedeln. Bei allen Mitteln ist eine ausreichende Konzentration wichtig. Bei jodhaltigen Mitteln ist der Anteil an freiem Jod und nicht der Gesamtjodgehalt entscheidend. Je höher der Gehalt an freiem Jod, desto höher ist die Desinfektionswirkung. Für umweltassoziierte Mastitiserreger bieten Desinfektions-Dippmittel keinen ausreichenden Schutz.

Es handelt sich hierbei um sogenannte euterassoziierte Mastitiserreger wie z. B. Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae und Streptococcus dysgalactiae. Die Erreger bleiben im Melkzeug, aber auch auf den Melkerhänden haften und werden so von Kuh zu Kuh weitergegeben. Besteht ein Problem mit euterassoziierten Erregern, ist es in erster Linie wichtig, eine optimale Zwischendesinfektion der Melkzeuge durchzuführen. Beim Einsatz eines Zitzendesinfektionsmittels ist besonders der unmittelbare Einsatz nach dem Melken wichtig, da zu diesem Zeitpunkt der Strichkanal noch offen ist und das Dippmittel in die Strichkanalöffnung eindringen kann und dort die Mastitiserreger abtötet. Zitzendesinfektionsmittel enthalten Jod, Chlorverbindungen oder Milchsäure als desinfizierenden Wirkstoff. Daneben ist es auch wichtig, dass pflegende Komponenten wie Glycerin oder Lanolin enthalten sind, damit die Zitzenhaut weich und geschmeidig bleibt und es somit Keimen erschwert wird, sich an den Zitzen anzusiedeln. Bei allen Mitteln ist eine ausreichende Konzentration wichtig. Bei jodhaltigen Mitteln ist der Anteil an freiem Jod und nicht der Gesamtjodgehalt entscheidend. Je höher der Gehalt an freiem Jod, desto höher ist die Desinfektionswirkung. Für umweltassoziierte Mastitiserreger bieten Desinfektions-Dippmittel keinen ausreichenden Schutz.

Barriere-Dippmittel

Bei der Anwendungsform unterscheiden sich die Dippmittel nicht voneinander. Wichtig ist, dass die Anwendung sofort nach der Melkzeugabnahme erfolgen muss. Barrieredippmittel erzeugen an der Zitze einen mechanischen Schutz, besonders für die kritische Zeit gleich nach dem Melken, da der Zitzenschließmuskel noch offen ist. Barriere-Dippmittel sind etwas dickflüssiger, da sie einen Film über der Zitzenhaut und besonders über dem Schließmuskel bilden. Es ist vor allem darauf zu achten, dass sich an der Zitzenspitze ein Tropfen bildet, der die Strichkanalöffnung verschließt. Barriere-Dippmittel sollen in Betrieben eingesetzt werden, die Probleme mit Mastitiserregern haben, die von der Umwelt in das Euter eindringen. Zu den sogenannten Umwelterregern zählen z. B. E. coli, Klebsiellen, Streptococcus uberis, Hefen und Prototheken (Algen).

Einige Produkte enthalten auch desinfizierende Komponenten, diese aber in einer niedrigen Konzentration, die nur bewirken sollen, dass sich im Dippmittel selbst keine Keime vermehren. Es gibt auch Dippmittel, die beide Eigenschaften erfüllen – Barriere-Dippmittel mit einer hohen desinfizierenden Wirkung. Diese Mittel sind aber meist teuer und müssen zum Teil vor der Anwendung aus zwei Komponenten zusammengemischt werden. Besteht in einem Betrieb ein großes Mastitisproblem mit sowohl euterassoziierten als auch umweltassoziierten Erregern, wird der Einsatz solcher Mittel empfohlen.

Einige Produkte enthalten auch desinfizierende Komponenten, diese aber in einer niedrigen Konzentration, die nur bewirken sollen, dass sich im Dippmittel selbst keine Keime vermehren. Es gibt auch Dippmittel, die beide Eigenschaften erfüllen – Barriere-Dippmittel mit einer hohen desinfizierenden Wirkung. Diese Mittel sind aber meist teuer und müssen zum Teil vor der Anwendung aus zwei Komponenten zusammengemischt werden. Besteht in einem Betrieb ein großes Mastitisproblem mit sowohl euterassoziierten als auch umweltassoziierten Erregern, wird der Einsatz solcher Mittel empfohlen.

Dippmittel mit pflegender Wirkung

Einige Untersuchungen gehen davon aus, dass über 50% aller Mastitiden auf spröde, raue und zu wenig gepflegte Zitzen zurückzuführen sind. Schmutzkeime können an glatter und geschmeidiger Haut nicht gut haften. Daher sollte auf die Zitzenpflege besonders Wert gelegt werden. Pflege-Dippmittel ermöglichen eine solche Zitzenpflege relativ einfach. Pflege-Dippmittel beinhalten ein viel geringeres Risiko, Erreger von Kuh zu Kuh zu übertragen, als Euterpflegeprodukte aus großen Dosen wie zum Beispiel Melkfett. Will man weiterhin Cremen einsetzen, ist es wichtig, diese aus Tuben zu drücken, um somit das Eindringen von Mastitiserregern zu verhindern. Geschmeidige Zitzen ermöglichen ein angenehmeres Melken für die Kühe, die dadurch schneller melken, und somit senkt sich die Zitzenbelastung. Besteht ein Problem mit Mastitiserregern, wird der Einsatz von Pflege-Dippmitteln nicht empfohlen.

Bei Bio-Austria-Betrieben ist bei der Anwendung von Dippmitteln darauf zu achten, dass diese im Betriebsmittelkatalog angeführt sind.

Bei Bio-Austria-Betrieben ist bei der Anwendung von Dippmitteln darauf zu achten, dass diese im Betriebsmittelkatalog angeführt sind.

Optimale Anwendung

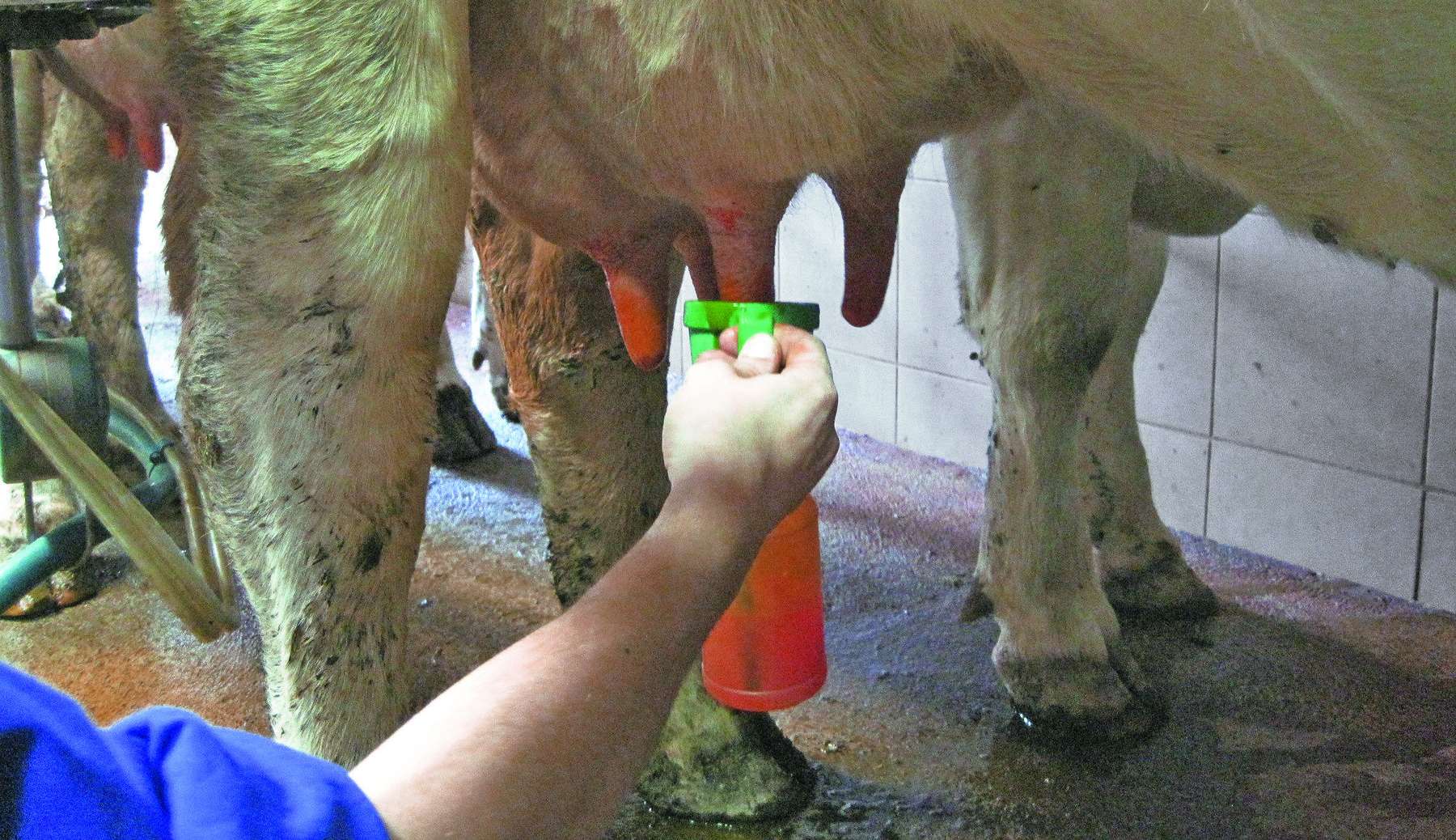

Wird mittels Dippverfahren gearbeitet, ist es wichtig, einen Dippbecher mit Rücklaufschutz zu verwenden, der das Zurücklaufen des Dippmittels in den Vorratsbereich des Dippbechers verhindert. Die größten Vorteile der Dippmethode sind der geringere Verbrauch an Dippmittel, der bei ca. 6 bis 8 ml pro Kuh und Melkung liegt. Auch die exakte Applikation, die ermöglichte Tropfenbildung und kein technischer Aufwand, sind von Vorteil. Negativ sind der Zeitaufwand, der bei ca. zehn Sekunden je Melkung liegt, und die Arbeit für das Auswaschen des Dippbechers nach jeder Melkzeit.

Sprühverfahren bringt Vorteile

Beim Sprühverfahren wird mittels Sprühflasche/Sprühgerät das Dippmittel an die Zitzen gesprüht. Vorteile bei diesem Verfahren sind die schnelle Applikation und keine Verschleppungsgefahr von Mastitiserregern von Kuh zu Kuh. Die Nachteile sind der doppelt so hohe Dippmittelaufwand im Vergleich zum Dippverfahren, der Zeitaufwand, der ebenfalls bei ca. 10 Sekunden je Kuh und Melkung liegt, und die Gefahr, dass ein Sprühschatten an der Zitze entstehen kann.