Kälbermast mit Vollmilch: Das Management macht‘s aus

Der Anteil von Kälbern, die in Österreich geschlachtet werden, ist seit 2010 stark rückläufig. Während es 2010 noch 77.474 Tiere, so sank dieses Zahl bis 2019 auf nur mehr 55.054 Kälber. Will man die Anzahl an exportierten Kälbern reduzieren, so bietet vor allem die Kategorie Kalbfleisch noch Potenzial für einen regionalen Absatz. Das Projekt "Vollmilchkälbermast zur Kalbfleischproduktion in Salzburg“ soll die Problematik in der Kalbfleischproduktion und dessen Vermarktung beleuchten und Erkenntnisse für gezielte Beratungen bzw. auch für neue Projekte liefern.

Über 140 Kälber für Projektergebnis

Die Kälber wurden mit Vollmilch, Heu oder Stroh als Raufutter und teilweise Kraftfutter auf ein Schlachtgewicht von mindestens 80 Kilogramm gemästet. Geschlachtet wurden die Kälber bei Firma „Franz Ablinger & Co Fleischhauereibetrieb GmbH“ in Oberndorf. Als Datengrundlage wurden die Schlachtergebnisse von 142 Kälbern herangezogen. Die Kälber in Stück je Rasse teilen sich wie folgt auf: 43 Stück Fleckvieh, 21 Stück Pinzgauer, 20 Stück Fleckvieh-x-Red Holstein, 19 Stück Braunvieh bzw. Holstein, 17 Weißblaue-Belgier-Kreuzungen, 14 Stück Pinzgauer-x-Red-Holstein, vier Kälber sonstiger Rasse (GV, FV-x-JE, FV-x-PI), vier Fleischrasse-Kreuzungen (Pustertaler, Piemonteser). Der Großteil der Kälber wurde direkt am Hof, wo sie geboren sind, gemästet (119 Kälber). 122 Kälber waren männlich, 20 Kälber weiblich. Weibliche und männliche Kälber wurden bei der Auswertung nicht unterschieden, da die Geschlechtsunterschiede in den ersten vier Monaten noch nicht so stark ausgeprägt sind. Hinsichtlich Schlachtgewicht, Alter bei der Schlachtung, Handelsklasse und Fettklasse konnte ein Großteil der Kälber die Produktionsanforderungen erfüllen. Das durchschnittliche Lebendgewicht lag bei 165 kg, die durchschnittliche Ausschlachtung wurde mit 56% gemessen. Die Ausschlachtung der Kälber lag bei den Rassen Fleckvieh und Pinzgauer bei 56%, bei den Milchviehrassen (Holstein und Braunvieh), Fleckvieh-x-RH sowie Pinzgauer-x-RH bei 55% und bei den Fleischrasse-Kreuzungen bzw. Weißblaue-Belgier-Kreuzungen bei 59%. Die Schlachtkälber erreichten ein durchschnittliches Schlachtgewicht kalt von 92,74 kg. Das durchschnittliche Schlachtalter lag bei 106 Tagen. 85% der Kälber (120 Kälber) haben ein Schlachtgewicht kalt zwischen 80 und 120 kg erreicht, 13% der Kälber (18 Kälber) lagen im Bereich 70 kg bis 80 kg Schlachtgewicht kalt. 82% (117 Kälber) der Kälber haben das gewünschte Schlachtgewicht mit einem Schlachtalter unter 120 Tagen erreicht.

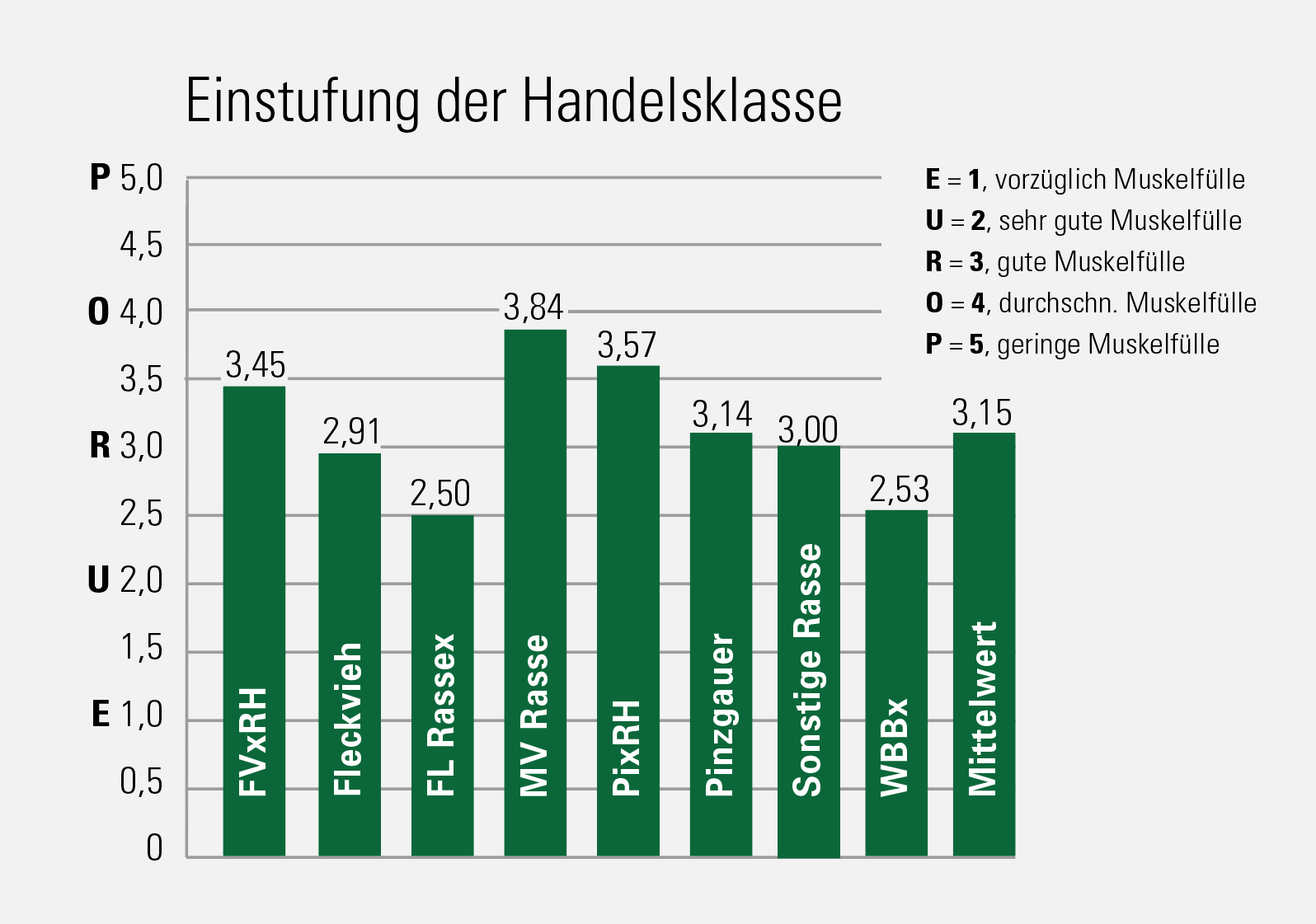

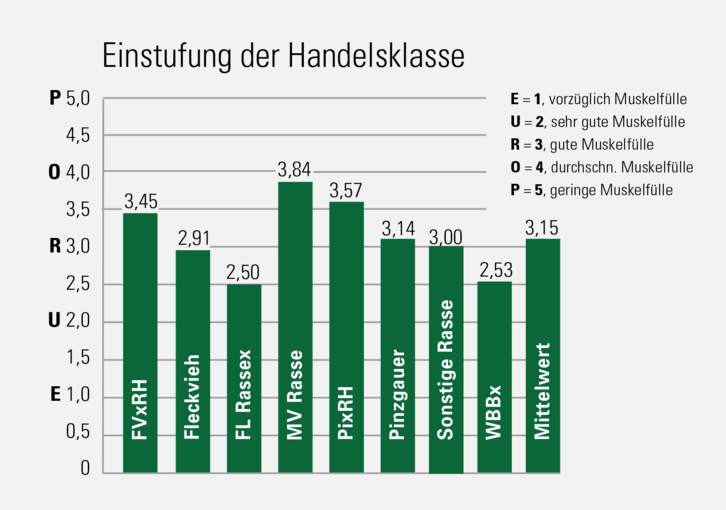

Die Einstufung der Handelsklasse erfolgt nach dem EUROP-System (E = Bemuskelung ist vorzüglich, U = sehr gute Muskelfülle, R = gute Muskelfülle, O = durchschnittliche Muskelfülle, P = geringe Muskelfülle). 22 Kälber (15%) wurden in die Handelsklasse U eingestuft, 79 Kälber in die Handelsklasse R (56%), 38 Kälber in die Handelsklasse O (27%) und drei Kälber in die Handelsklasse P (2%). Bei der Handelsklasse haben sich zwischen den Rassen teilweise signifikante Unterschiede ergeben. Wie zu erwarten, erreichen Fleischrassekreuzungen gegenüber Holstein-Tieren und Kreuzungen mit Red Holstein bessere Klassifizierungsergebnisse bei der Fleischigkeit. Die Fettklasse wird anhand einer Skala von 1 bis 5 (1 = keine bis wenig Fettabdeckung, 3 = Muskulatur fast überall mit Fett abgedeckt; leichte Fettansätze in der Brusthöhle, 5 = Schlachtkörper ist ganz mit Fett abgedeckt; starke Fettansätze in der Brusthöhle) bewertet. Die optimalen Klassen, die erreicht werden sollten, sind 2 und 3. 20 Kälber wurden mit Fettklasse 1 (14%) klassifiziert. Ein Kalb wurde in die Fettklasse 4 und der überwiegende Teil der Kälber (121 Kälber, 85%) wurde in die gewünschten Fettklassen 2 und 3 eingestuft.

Tipps für die Kälbermast

- Innerhalb von drei Stunden nach der Geburt muss eine Kolostrumgabe erfolgen

- Gereinigter, trockener Liegebereich für Kälber

- Ad-libitum-Tränke oder Fütterung in Teilgaben (zu Beginn am besten dreimal täglich)

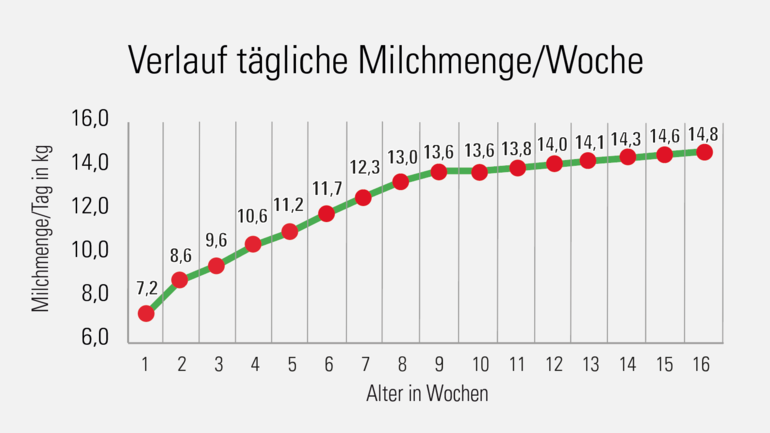

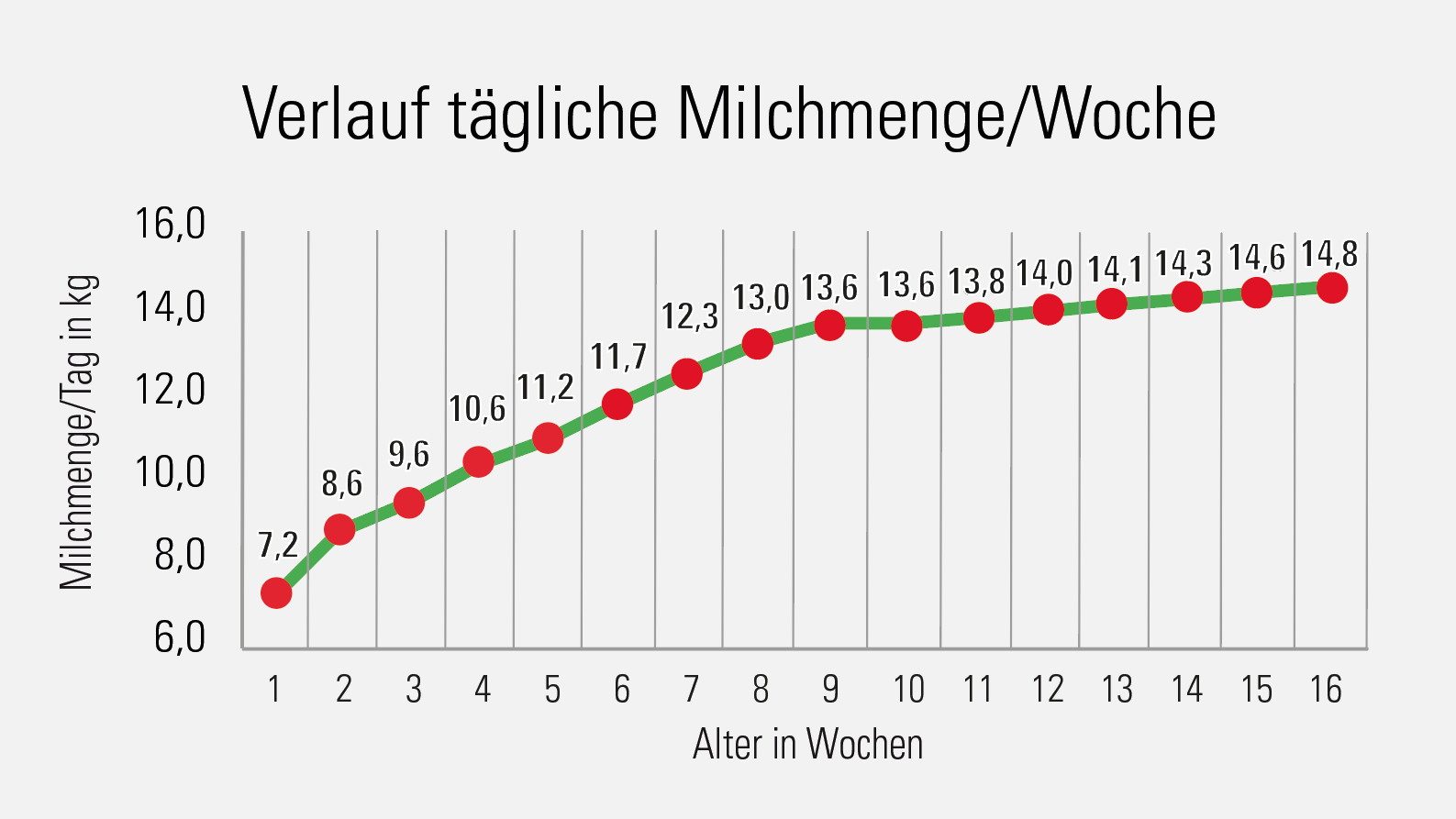

- Milchmenge dem Nährstoffbedarf anpassen - Milchmenge wöchentlich steigern

- Vollmilch nicht wässern

- Temperatur der Milch beachten (35 bis 37 °C)

- Regelmäßige Reinigung der Eimer und Nuckel

- Beifütterung von Heu und Stroh (max. 250 Gramm)

- Ergänzungskraftfutter - hier eignet sich Körnermais (gemahlen oder geschrotet) gut, da dieser einen niedrigen Eisengehalt aufweist

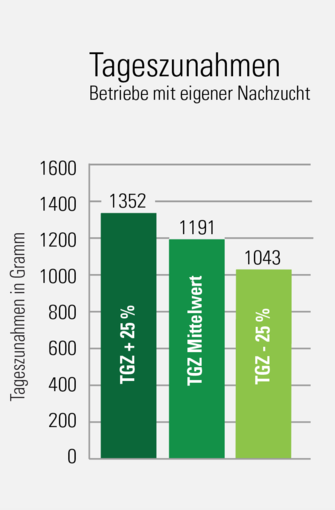

44% der Kälber hatten zu dunkles Fleisch

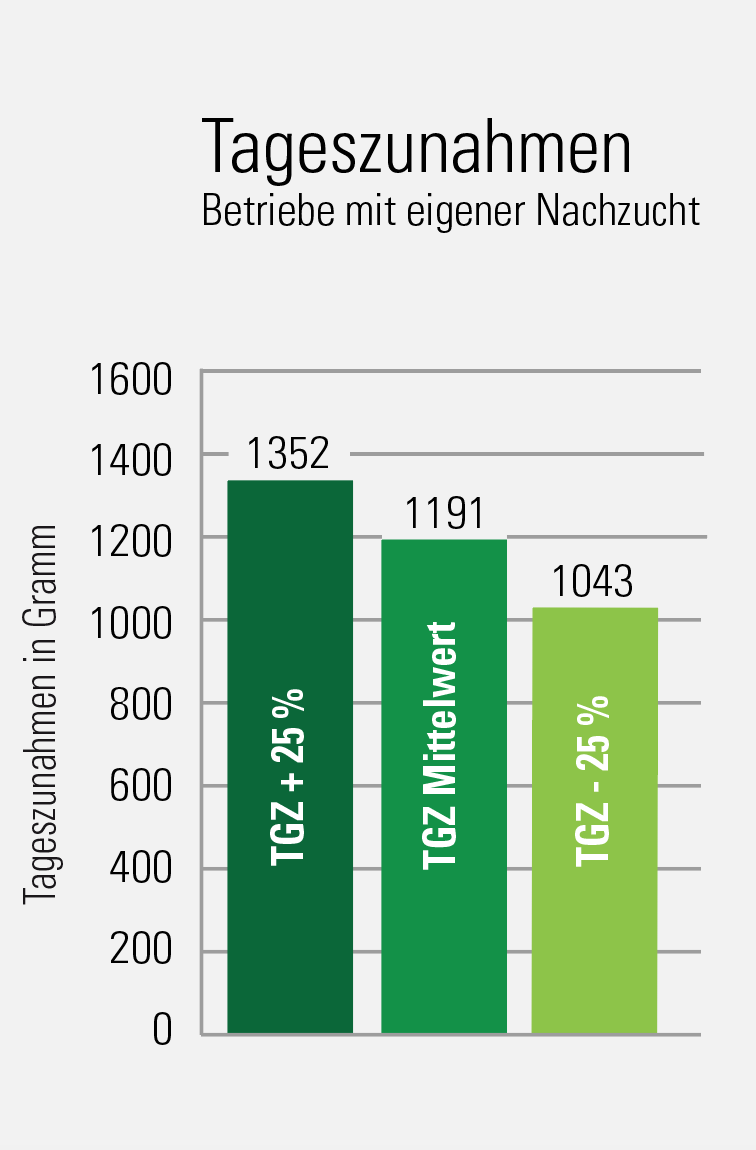

Die Tageszunahmen wurden berechnet, indem vom jeweiligen Lebendgewicht das durchschnittliche Geburtsgewicht von 42 kg abgezogen wurde, dividiert durch die Masttage. Im Durchschnitt lagen die Tageszunahmen bei 1.180 g. Die Tageszunahmen hatten eine breite Streuung von 659 g bis 1.862 g. Die Nettozunahmen kalt werden berechnet, indem das Schlachtgewicht kalt durch die Masttage dividiert wird. Die Schlachtkälber erreichten durchschnittlich Nettozunahmen von 887 g. Die Streuung reichte von 583 g bis 1.413 g. Die Ergebnisse haben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Rassen in den Werten Nettozunahmen und Tageszunahmen gezeigt. Hohe Nettozunahmen werden durch eine hohe Milchmenge pro Tag erreicht und korrelieren positiv mit einer besseren Handelsklasse.

Zukaufkälber weisen geringere Zunahme auf

Der Großteil der Kälber (90 %) wurde herkömmlich zweimaltäglich bzw. dreimaltäglich mit einem Eimer getränkt. Drei Betriebe haben ihre Kälber mit einer Ad-libitum-Tränke gefüttert. 24 der 28 Betriebe haben ihre Kälber mit unbehandelter Vollmilch getränkt, vier Betriebe fütterten ihre Kälber mit einer Sauertränke. Für folgende Auswertungen gelten aufgrund der Vergleichbarkeit als Datengrundlage die Kälber, die am Geburtsbetrieb gemästet wurden (109 Kälber). Die Kälber wurden im Durchschnitt mit 1.211 Kilogramm Vollmilch gefüttert. Pro Tag wurden 12,1 kg Milch verfüttert.

9,84 kg Milch pro Kilo Lebendgewicht

Pro Kilogramm Lebendgewichtzunahme wurden durchschnittlich 9,84 kg Milch aufgewendet. Pro Kilogramm Schlachtgewichtzunahme wurden durchschnittlich 1.322 kg Milch verfüttert. Im Durchschnitt wurden zwölf Kilogramm Heu oder Stroh als Raufutter gefüttert. Hinsichtlich der Verfütterung von Heu konnte in dieser Auswertung kein signifikanter Einfluss zwischen Heumenge und Fleischfarbe getätigt werden. Zwei Drittel der Kälber haben zusätzlich im Schnitt 15 kg Kraftfutter erhalten. Ein signifikanter Zusammenhang hinsichtlich Fleischfarbe konnte nicht festgestellt werden. In der Fütterung von Kraftfutter ist Körnermais aufgrund seines niedrigen Eisengehaltes gut geeignet. Neun Kälber (6,3%) haben aufgrund einer Krankheit von einem Tierarzt behandelt werden müssen, zwei Kälber (1,4%) sind im Laufe der Mast verendet. Als Auffälligkeiten, die die Kälber zeigen, wurden bei den teilnehmenden Betrieben vor allem das Lecken der Kälber an Eisenstangen und Wänden und Durchfall genannt.

Bei den Schlachtungen in diesem Projekt hat sich gezeigt, dass hinsichtlich Schlachtgewicht, Tageszunahmen sowie Handels- und Fettklasse gute Qualitäten geliefert werden. Hohe Tageszunahmen können bei allen Rassen ähnlich erreicht werden. Die Tageszunahmen bzw. Nettozunahmen und somit auch das Erreichen des gewünschten Schlachtgewichtes in der vorgegebenen Zeit sind sehr stark vom individuellen Betriebsmanagement beeinflusst. Es ist bedeutend, dass die Kälber gesund sind und durch ein gutes Management und die richtige Haltung hohe Milchmengen-Aufnahmen pro Tag erreichen, um somit hohe Tageszunahmen und eine gute Schlachtkörper-Qualität hinsichtlich Fett- und Handelsklasse zu erhalten. Die Milchviehrassen Holstein und Braunvieh wurden größtenteils in die Handelsklasse O eingestuft und eignen sich somit auch gut für die Kälbermast.

Konsument fordert helles Kalbfleisch

Die erste Tierhaltungsverordnung schreibt vor, dass ab Beginn der zweiten Lebenswoche Raufutter verfüttert werden muss. Acht Wochen alte Kälber müssen mindestens 50 g und 20 Wochen alte Kälber mindestens 250 g Raufutter verfüttert bekommen. Hier werden zukünftig Schritte in Richtung Aufklärung der Konsumenten gesetzt werden müssen, um darüber zu informieren, dass die Farbe keinen Einfluss auf die Qualität und den Geschmack von Kalbfleisch hat. Rosafarbenes Kalbfleisch wird durch eine wiederkäuergerechte Mast mit Milch und Raufutterfütterung in der Region produziert. Es werden weitere Bestrebungen hinsichtlich eines verstärkten Absatzes von heimischem Kalbfleisch in der Region folgen, damit die Zahl der Exporte von Kälbern reduziert wird und die Kälber auf den Betrieben direkt gemästet werden können.