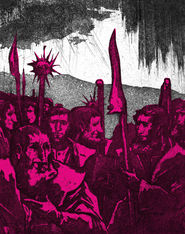

Die im Blut getränkte Revolution

Mitteleuropa war zur Zeit der Bauernkriege geprägt von Völkerwanderung, durchziehenden Heerscharen, wilden Horden und der Unterdrückung durch verschiedene Herrscher. Dieses Leben in Unordnung und Unsicherheit für Leib, Leben und das Wenige, was die Menschen besaßen, weil sie ohnedies von der Hand in den Mund lebten, war kein schönes. Dazu kamen noch Seuchen und Katastrophen. Selbst das ausgehende Mittelalter am Beginn des 16. Jahrhunderts, als es in unserer Region schon einigermaßen zu einer Ordnung kam, war geprägt von unterjochenden weltlichen und kirchlichen Herrschern. Da waren die kirchlichen Herren wie die Fürsterzbischöfe von Salzburg keine Ausnahme.

Aufstände gegen unterjochende Herrscher

Mehrmals kam es durch jene, die wohl am meisten unterjocht wurden, die Bauern, zu Aufständen. Die Bauernaufstände im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts sind ein Versuch der Bauern und Bergleute, sich von einem großen Joch zu befreien, und richteten sich gegen die Herrschaft der Salzburger Fürsterzbischöfe, den Adel und Klerus. Bereits um die Jahrhundertwende begannen verschiedene Stände sich gegen die Obrigkeit zu wenden. Doch in den Jahren 1525 und 1526, sicherlich bestärkt durch die Thesen von Martin Luther, kam es zu Bauernkriegen rundum im Lande. Die Bauern und Gewerke der Bergleute im salzburgischen Pongau, sodann am Halleiner Dürrnberg, im Ausseer Land und im Ennstal erhoben sich oder wechselten zum evangelischen Glauben über, was gleich streng bestraft wurde oder zumindest mit dem spontanen Landesverweis und dem Verlust des Hofes.

Bayern von Bauernaufständen kaum betroffen

Im angrenzenden Bayern war es ruhig. Obgleich es von mehreren Territorien umgeben war, in denen Aufstände tobten, zählte das Herzogtum Bayern zu jenen Gebieten, die vom Bauernkrieg kaum betroffen waren. Zwar lässt sich auch für Bayern in diesen Jahren eine erhöhte Unzufriedenheit der Bevölkerung erkennen, die sich in Beschwerden an die Herzöge über hohe Abgaben, zu leistende Dienste und Wildschäden manifestierte. Es kam jedoch weder zu Zusammenschlüssen von Bauern noch zu größer angelegten aufrührerischen Aktionen oder zum Aufbegehren gegen die herzogliche Landesherrschaft. Die Unruhen strahlten 1525 nur leicht in die Randgebiete Bayerns aus. Nahe der Grenze zum Erzstift Salzburg zogen bayerische Bauern bewaffnet in Traunstein ein. Intention und Organisationsform dieser kleinräumigen Erhebung sind nicht mehr zu rekonstruieren.

Unbeliebter Herrscher Kardinal Matthäus Lang

Auf Erzbischof Leonhard von Keutschach (1495–1519), den letzten patriarchalischen Erzbischof des Mittelalters, folgte Kardinal Matthäus Lang (1519–1540), er war ein glänzender Humanist und Weltmann, der als führender Diplomat Kaiser Maximilians I. Karriere gemacht hatte. Im Herbst 1519 hielt er zunächst in der Residenzstadt Salzburg, bald darauf auch in Laufen seinen feierlichen Einzug als Landesfürst. Nichts wies zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass sich das kirchliche und weltliche Oberhaupt schon nach kurzer Zeit mit ernsten Problemen im Inneren konfrontiert sehen musste.

Überwachung der Bürger durch Stadt- und Polizeiordnung

Der zunehmende Einfluss der Reformation war auch in Salzburg zu spüren, wo Johann von Staupitz, der Freund und einstige Vorgesetzte Martin Luthers, in den Jahren 1522–1524 als Abt des Klosters St. Peter wirkte. Die Bürger der Stadt Salzburg versuchten 1523 jene Rechte und Privilegien, die ihnen Erzbischof Leonhard von Keutschach durch einen Gewaltstreich 1511 genommen hatte, wenigstens teilweise wieder zu erlangen, und es reagierte Matthäus Lang rasch und unerbittlich. Im „Lateinischen Krieg“ 1523 brach er mit Hilfe von Söldnern jeden Widerstand und erließ im folgenden Jahr eine umfangreiche „Stadt- und Polizeiordnung“. So wurde erstmals die immer genauere Überwachung der Bürger durch den Staatsherrn in Form der „Policey“ spürbar.