Stickstoffdüngung - geänderte Bestimmungen

Nitrataktionsprogramm-Verordnung Novelle 2023

Übersicht der wichtigsten Änderungen des Nitrataktionsprogramms

Ausbringungszeiträume auf Acker - Sperrfristen

Im Herbst ist eine Düngung nur noch zu Wintergerste, Zwischenfrüchten und Raps möglich, sofern diese bis 15. Oktober angebaut wurden. Die Düngungsfristen für Grünland und Ackerfutter haben sich nicht geändert.

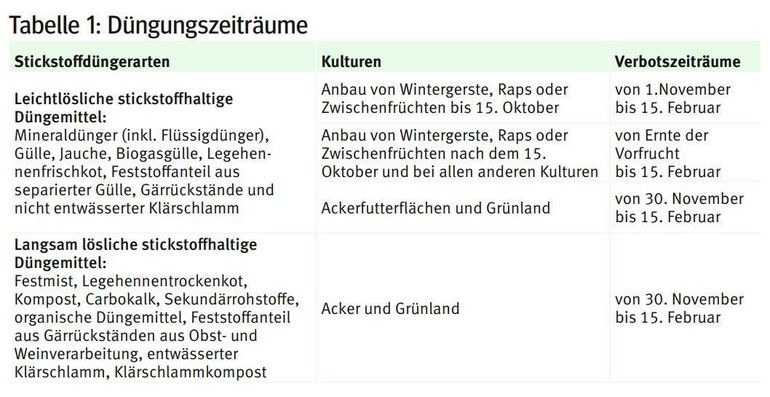

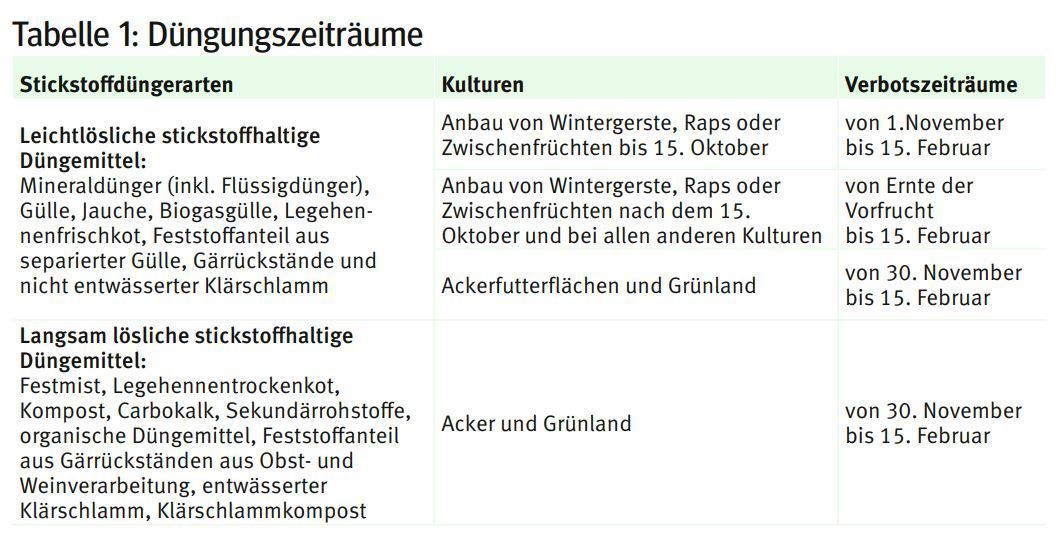

In der Tabelle 1 sind die ab 1. Jänner 2023 geltenden Düngungszeiträume zusammengefasst.

In Anlehnung an die Richtlinien für die sachgerechte Düngung wird ab 2023 auf Ackerkulturen eine mögliche Stickstoffdüngung ab Ernte der Hauptfrucht eingeschränkt. Im Herbst dürfen nur noch die Kulturen Wintergerste, Raps und Zwischenfrüchte nach den Empfehlungen der sachgerechten Düngung bedarfsgerecht gedüngt werden. Bei allen anderen Kulturen ist eine Düngung ab Ernte der Hauptfrucht nicht mehr zulässig.

Begrenzung für das Ausbringen von stickstoffhaltigen Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Nutzflächen

Die Ausbringungsmenge von leichtlöslichen Stickstoffdüngern ist mit 60 kg ab Lager je ha begrenzt (Achtung Änderung - bis jetzt waren es 60 kg N feldfallend)

- Es muss ein ganzjährig mit lebenden Pflanzen bewachsener Pufferstreifen im Ausmaß von mindestens 3 m entlang von Gewässern mit einer einmaligen Umbruchsmöglichkeit innerhalb von fünf Jahren vorliegen.

- Verstärkte Berücksichtigung der Vorfruchtwirkung von Zwischenfrüchten, Leguminosen und Ernteresten sowie des N-Gehaltes im Bewässerungswasser bei der Düngebemessung.

- Überarbeitung der Düngeobergrenzen für Gemüsekulturen auf Grundlage der Richtlinien für sachgerechte Düngung unter Berücksichtigung der Nmin-Gehalte (mit Ausnahmen für Kleinschläge) sowie Festsetzung von Düngeobergrenzen für Wein.

- Verpflichtung zur Ertragsplausibilisierung für aufzeichnungspflichtige Betriebe bei Düngung nach hoher Ertragslage durch Wiegebelege (Erntemengen) bzw. Ertragsermittlung über (Silo-)Kubatur (Grünland und Ackerfutterflächen ausgenommen).

- Düngeverbot im Herbst auf Ackerflächen nach Ernte der Hauptkultur mit Ausnahme, wenn Winterraps, Wintergerste und Zwischenfrüchte angebaut wurden.

- Präzisierung der Wirtschaftsdüngerlagerung auf technisch dichten Flächen sowie technisch dichten Lagerräumen für Sickersäfte mit Sonderregelungen.

- Bei mindestens 1,5% der aufzeichnungspflichtigen Betriebe sind Kontrollen durch die Gewässeraufsicht durchzuführen.

Ausbringungszeiträume auf Acker - Sperrfristen

Im Herbst ist eine Düngung nur noch zu Wintergerste, Zwischenfrüchten und Raps möglich, sofern diese bis 15. Oktober angebaut wurden. Die Düngungsfristen für Grünland und Ackerfutter haben sich nicht geändert.

In der Tabelle 1 sind die ab 1. Jänner 2023 geltenden Düngungszeiträume zusammengefasst.

In Anlehnung an die Richtlinien für die sachgerechte Düngung wird ab 2023 auf Ackerkulturen eine mögliche Stickstoffdüngung ab Ernte der Hauptfrucht eingeschränkt. Im Herbst dürfen nur noch die Kulturen Wintergerste, Raps und Zwischenfrüchte nach den Empfehlungen der sachgerechten Düngung bedarfsgerecht gedüngt werden. Bei allen anderen Kulturen ist eine Düngung ab Ernte der Hauptfrucht nicht mehr zulässig.

Begrenzung für das Ausbringen von stickstoffhaltigen Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Nutzflächen

Die Ausbringungsmenge von leichtlöslichen Stickstoffdüngern ist mit 60 kg ab Lager je ha begrenzt (Achtung Änderung - bis jetzt waren es 60 kg N feldfallend)

- auf Ackerflächen nach der Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31. Oktober, wenn Wintergerste eine Zwischenfrucht ist oder Raps bis 15. Oktober angebaut wird,

- auf Dauergrünland und Ackerfutterflächen in der Zeit vom 1. Oktober bis 29. November,

- nach dem Ende des Verbotszeitraumes, auf durch Auftauen am Tag des Aufbringens aufnahmefähigen Böden, die nicht wassergesättigt sind und eine lebende Pflanzendecke aufweisen.

- Leicht lösliche Düngemittel dürfen auf Böden ausgebracht werden, die am Tag des Ausbringens auftauen, aufnahmefähig und nicht wassergesättigt sind und eine lebende Pflanzendecke aufweisen. Dabei darf die Höchstmenge von maximal 60 kg N/ha ab Lager nicht überschritten werden.

Stickstoffdüngerausbringung auf Hanglagen (Hanglagendüngung)

Bei einer durchschnittlichen Hangneigung > 10% (in dem zur Böschungsoberkante des Gewässers angrenzenden Bereich von 20 m) ist die Stickstoffgabe von mehr als 100 kg Stickstoff ab Lager pro ha zu teilen - dies gilt ebenso für eine Düngegabe unmittelbar vor dem Anbau

Hinweis zu GLÖZ 5: Die obengenannten Hanglagendüngungsbestimmungen beim Anbau von Ackerbohne, Kartoffel, Mais, Kürbis, Rübe, Soja, Sonnenblume und Sorghum decken sich grundlegend mit den Vorgaben der erosionsmindernden Maßnahmen der Konditionalität GLÖZ 5.

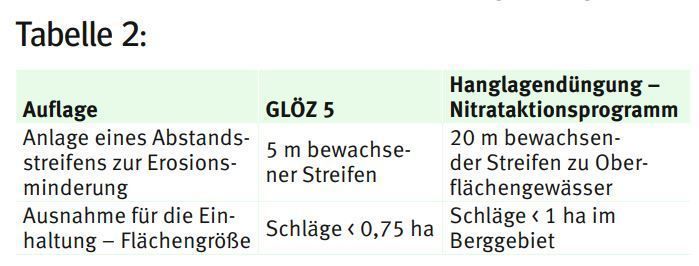

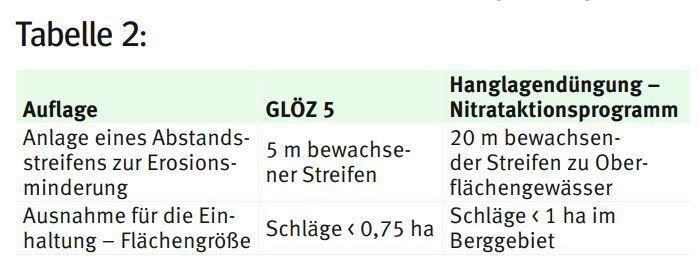

Unterschiede gibt es lediglich bei zwei Vorgaben: Tabelle 2.

Bei einer durchschnittlichen Hangneigung > 10% (in dem zur Böschungsoberkante des Gewässers angrenzenden Bereich von 20 m) ist die Stickstoffgabe von mehr als 100 kg Stickstoff ab Lager pro ha zu teilen - dies gilt ebenso für eine Düngegabe unmittelbar vor dem Anbau

- Beim Anbau von Ackerbohne, Kartoffel, Mais, Kürbis, Rübe, Soja, Sonnenblume und Sorghum gelten zusätzlich zu dem im vorherigen Punkt genannten folgende Bestimmungen:

- Der Hang zum Gewässer ist durch Querstreifensaat, Quergräben mit bodendeckendem Bewuchs in Teilstücke zu untergliedern, oder

- der Anbau hat quer zum Hang oder mit anderen abschwemmungshemmenden Anbauverfahren (Mulch-, Direktsaat) zu erfolgen, oder

- zwischen der zur Düngung vorgesehenen Ackerfläche und dem Gewässer hat ein mindestens 20 m breiter, ganzjährig mit lebenden Pflanzen bewachsener, düngungsfreier Streifen vorhanden zu sein.

Hinweis zu GLÖZ 5: Die obengenannten Hanglagendüngungsbestimmungen beim Anbau von Ackerbohne, Kartoffel, Mais, Kürbis, Rübe, Soja, Sonnenblume und Sorghum decken sich grundlegend mit den Vorgaben der erosionsmindernden Maßnahmen der Konditionalität GLÖZ 5.

Unterschiede gibt es lediglich bei zwei Vorgaben: Tabelle 2.

Ausbringung von stickstoffhaltigen Düngemitteln auf LN in der Nähe von Wasserläufen

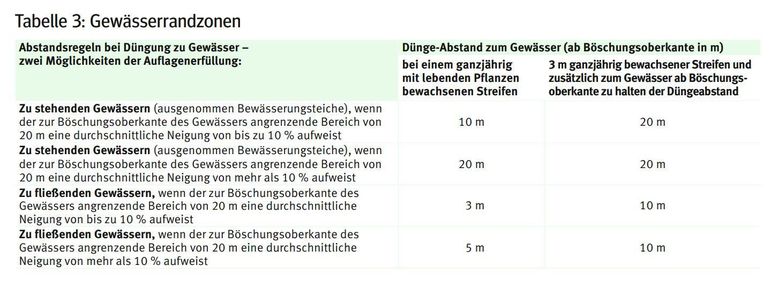

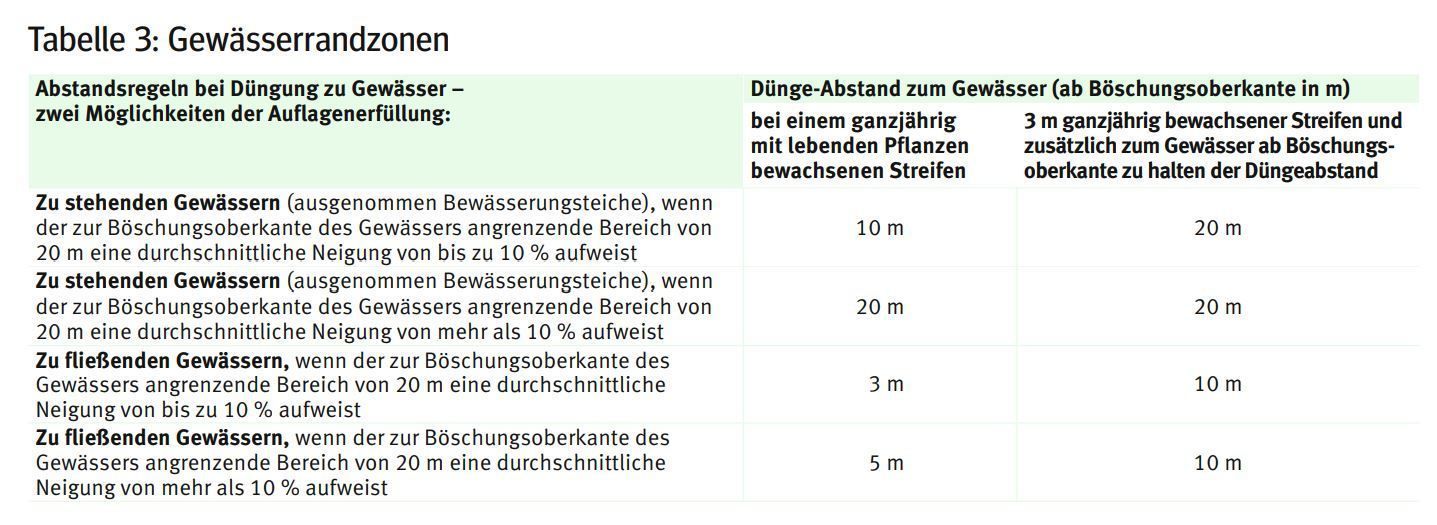

Auf Acker- und Dauergrünlandflächen ist ein Abstandsstreifen von mindestens 3 m, der dauerhaft bewachsen ist, anzulegen - siehe dazu erweiterte Abstandsregelung bei der Hanglagendüngung (Tabelle 3).

Die Regelung für die Anlage der Abstandsstreifen ab 2023 ist:

Hinweis zu GLÖZ 4: Hier ist ein Abstand von mindestens 3 m bei der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vorgeschrieben.

Weiters sind Pufferstreifen neben Oberflächengewässern, deren Wasserqualität laut nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan als mäßig bis schlechter eingestuft wird, 5 m zu fließenden Gewässern und 10 m zu stehenden Gewässern verpflichtend anzulegen. Ob sich eine landwirtschaftliche Nutzfläche Ihres Betriebes neben einen solchen ausgewiesen Oberflächengewässer befindet, können Sie unter www.agraratlas.inspire.gv.at bzw. im INVEKOS-GIS der Agrarmarkt Austria einsehen.

Fassungsvermögen und Bauweise von Behältern zur Lagerung von Wirtschaftsdünger

Die Lagerung von Wirtschaftsdüngern am Hof hat in flüssigkeitsdichten Behältern bzw. auf technisch dichten Flächen mit geregeltem Abfluss der Sickersäfte in eine flüssigkeitsdichte Gülle-, Jauche- oder Sammelgrube zu erfolgen.

Es gelten alle bisherigen Vorgaben wie mindestens sechs Monate Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger, die Regelung für Betriebe mit einem Jahres-Stickstoffanfall von bis zu 1.800 kg N ab Lager - Drei-Monats-Mindestfassungsvermögen für Mistlagerstätten, die "Feldmietenregelungen" usw.

Neu ab 2023 ist:

Betriebsbezogene Aufzeichnungsverpflichtungen

Die betriebliche Stickstoffbilanzierung ist nach dem bisher bekannten Schema durchzuführen. Neue Aufzeichnungsverpflichtungen sind von Punkt 4 bis 7 angeführt.

1| Angabe der Größe der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes und die Fläche, auf der stickstoffhaltige Düngemittel ausgebracht wurden.

2| Stickstoffmenge aus Wirtschaftsdünger (aufgrund der gehaltenen Tiere am Betrieb, Berücksichtigung des Wirtschaftsdüngerzukaufes oder -verkaufes berechnet).

3| Stickstoffmenge aus Mineraldünger, organischem Dünger, Klärschlamm usw.

4| Die Bilanzierung von zugeführtem Stickstoff aus Bewässerungswasser

5| Bilanzierungswerte aus Vorfrüchten sind erweitert worden (Zwischenfrüchte, Leguminosen und Erntereste).

6| Bei Ackerkulturen ab der Ertragslage hoch 1 und der dementsprechend höheren Stickstoffdüngung muss die Erntemenge mittels Belege (Wiegeschein) bzw. Ertragsermittlung über Kubatur (Silo) im betreffenden Jahr nachgewiesen werden – davon ausgenommen sind Ackerfutterflächen.

7| Die Angabe, ob und wann eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des "mindestens 3 m Gewässerrandstreifen" unter Bezeichnung des Schlages und des Zeitpunktes durchgeführt wurde.Die betriebliche Stickstoffbilanzierung ist bis spätestens 31. Jänner des Folgejahres durchzuführen (bisher war dies der 31. März).

Es wird empfohlen, diese Aufzeichnungen, wie bisher größtenteils üblich, mit dem LK-Düngerechner zu tätigen. Diese Düngebilanzierung hat den Vorteil, dass gleichzeitig auch der Phosphor mitbilanziert und somit auch die Vorgaben der Konditionalität, GLÖZ 10 - Phosphormindeststandard, welcher ab 2023 für ALLE Betriebe gilt, erfüllt werden.

Der Phosphormindeststandard wird erfüllt:

Kontrolle der Gewässeraufsicht

Mindestens 1,5% der Betriebe, die die betriebliche Aufzeichnungsverpflichtung haben, müssen von der Gewässeraufsicht des Landes überprüft werden.

Auf Acker- und Dauergrünlandflächen ist ein Abstandsstreifen von mindestens 3 m, der dauerhaft bewachsen ist, anzulegen - siehe dazu erweiterte Abstandsregelung bei der Hanglagendüngung (Tabelle 3).

- Anlage von Gewässerrandstreifen:

Die Regelung für die Anlage der Abstandsstreifen ab 2023 ist:

- auf Flächen, auf denen vor dem 1. Jänner 2023 eine Hauptkultur (Winterung) angebaut worden ist, ist spätestens innerhalb von vier Wochen nach Ernte dieser der Gewässerrandstreifen anzulegen,

- auf allen anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen, die ab 1. Jänner 2023 keinen Gewässerrandstreifen aufweisen, ist dieser ehestmöglich, längstens aber bis zum 15. Mai 2023 anzulegen. Dieser Streifen kann/muss als Dauergrünland, Brachen oder Ackerfutterflächen angelegt werden.

Hinweis zu GLÖZ 4: Hier ist ein Abstand von mindestens 3 m bei der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vorgeschrieben.

Weiters sind Pufferstreifen neben Oberflächengewässern, deren Wasserqualität laut nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan als mäßig bis schlechter eingestuft wird, 5 m zu fließenden Gewässern und 10 m zu stehenden Gewässern verpflichtend anzulegen. Ob sich eine landwirtschaftliche Nutzfläche Ihres Betriebes neben einen solchen ausgewiesen Oberflächengewässer befindet, können Sie unter www.agraratlas.inspire.gv.at bzw. im INVEKOS-GIS der Agrarmarkt Austria einsehen.

Fassungsvermögen und Bauweise von Behältern zur Lagerung von Wirtschaftsdünger

Die Lagerung von Wirtschaftsdüngern am Hof hat in flüssigkeitsdichten Behältern bzw. auf technisch dichten Flächen mit geregeltem Abfluss der Sickersäfte in eine flüssigkeitsdichte Gülle-, Jauche- oder Sammelgrube zu erfolgen.

Es gelten alle bisherigen Vorgaben wie mindestens sechs Monate Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger, die Regelung für Betriebe mit einem Jahres-Stickstoffanfall von bis zu 1.800 kg N ab Lager - Drei-Monats-Mindestfassungsvermögen für Mistlagerstätten, die "Feldmietenregelungen" usw.

Neu ab 2023 ist:

- Bei überdachten Lagerstätten darf Stallmist auf technisch dichten Flächen ohne Sammelgrube gelagert werden.

- Die Lagerung von Stallmist zur Kompostierung kann auch auf unbefestigten Flächen am Hof oder auf der LN erfolgen, wenn die Kompostmiete abgedeckt ist und wenn:

- die Feldmiete mindestens 25 m von Oberflächengewässern einschließlich Entwässerungsgräben entfernt ist und

- auf möglichst flachem, nicht sandigem Boden gelagert wird,

- keine Gefahr einer Gewässerverunreinigung durch Abfließen des Sickersaftes in ein Oberflächengewässer einschließlich Entwässerungsgräben besteht,

- es sich nicht um staunasse Böden handelt,

- der Mindestabstand zwischen dem Grundwasserspiegel und der Geländeoberkante mehr als 1 m beträgt.

Betriebsbezogene Aufzeichnungsverpflichtungen

Die betriebliche Stickstoffbilanzierung ist nach dem bisher bekannten Schema durchzuführen. Neue Aufzeichnungsverpflichtungen sind von Punkt 4 bis 7 angeführt.

1| Angabe der Größe der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes und die Fläche, auf der stickstoffhaltige Düngemittel ausgebracht wurden.

2| Stickstoffmenge aus Wirtschaftsdünger (aufgrund der gehaltenen Tiere am Betrieb, Berücksichtigung des Wirtschaftsdüngerzukaufes oder -verkaufes berechnet).

3| Stickstoffmenge aus Mineraldünger, organischem Dünger, Klärschlamm usw.

4| Die Bilanzierung von zugeführtem Stickstoff aus Bewässerungswasser

5| Bilanzierungswerte aus Vorfrüchten sind erweitert worden (Zwischenfrüchte, Leguminosen und Erntereste).

6| Bei Ackerkulturen ab der Ertragslage hoch 1 und der dementsprechend höheren Stickstoffdüngung muss die Erntemenge mittels Belege (Wiegeschein) bzw. Ertragsermittlung über Kubatur (Silo) im betreffenden Jahr nachgewiesen werden – davon ausgenommen sind Ackerfutterflächen.

7| Die Angabe, ob und wann eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des "mindestens 3 m Gewässerrandstreifen" unter Bezeichnung des Schlages und des Zeitpunktes durchgeführt wurde.Die betriebliche Stickstoffbilanzierung ist bis spätestens 31. Jänner des Folgejahres durchzuführen (bisher war dies der 31. März).

Es wird empfohlen, diese Aufzeichnungen, wie bisher größtenteils üblich, mit dem LK-Düngerechner zu tätigen. Diese Düngebilanzierung hat den Vorteil, dass gleichzeitig auch der Phosphor mitbilanziert und somit auch die Vorgaben der Konditionalität, GLÖZ 10 - Phosphormindeststandard, welcher ab 2023 für ALLE Betriebe gilt, erfüllt werden.

Der Phosphormindeststandard wird erfüllt:

- Bei ausschließlichem Einsatz von Wirtschaftsdünger inklusive organischen Sekundärrohstoffen wie Biogasgülle, Klärschlamm: Wenn am Betrieb kein Phosphormineraldünger verwendet wird, ist bei der Einhaltung der Vorgaben des Nitrataktionsprogrammes für die Stickstoffdüngung aus Wirtschaftsdünger bzw. Sekundärrohstoffen davon auszugehen, dass auch die Empfehlungen der Phosphordüngung eingehalten werden.

- Zusätzlicher Phosphordünger aus Mineraldüngern (Wirtschaftsdünger plus Mineraldünger plus Sekundärrohstoffe) über 100 kg Phosphor pro ha ist zu dokumentieren und zu begründen. Dies ist nur mit einer Bodenanalyse (Bodenuntersuchungszeugnis) möglich, die nicht älter als fünf Jahre ist. Die Grenze von 100 kg je ha Phosphor ist einzelflächenbezogen zu sehen. Deshalb ist auch das Bodenuntersuchungszeugnis für die jeweilige Fläche (Feldstück) erforderlich. Ein höherer Phosphorbedarf kann nur dann argumentiert werden, wenn im Bodenuntersuchungszeugnis der Phosphorgehalt mit Gehaltsstufe A oder B ausgewiesen ist. Werden neben den Wirtschaftsdüngern am Betrieb auch Phosphor-Mineraldünger eingesetzt, ist wie bei der Stickstoffbilanzierung auch beim Phosphor ein Minus- oder Nullsaldo zu erreichen.

Kontrolle der Gewässeraufsicht

Mindestens 1,5% der Betriebe, die die betriebliche Aufzeichnungsverpflichtung haben, müssen von der Gewässeraufsicht des Landes überprüft werden.

Ammoniakreduktionsverordnung - ab 1. Jänner 2023 neu

Verpflichtende Einarbeitung von Düngemittel auf Flächen ohne Bodenbedeckung (Stickstoffdüngung von Ackerflächen vor dem Anbau) und Aufzeichnungen.

Stickstoffdüngung - Einarbeitung von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen ohne Bodenbedeckung (§ 3)

Harnstoffdüngung (§ 4)

Harnstoff als Düngemittel darf nur noch aufgebracht werden, wenn

Betriebsbezogene Aufzeichnungsverpflichtung (schlagbezogen)

Landwirtschaftliche Betriebe, die mehr als 5 ha Ackerflächen bewirtschaften und Düngemittel (Gülle, Jauche, Gärreste, nicht entwässerten Klärschlamm sowie Geflügelmist einschließlich Hühnertrockenkot und Harnstoff) auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Bodenbedeckung ausbringen, müssen folgende Aufzeichnungen führen:

Stickstoffdüngung - Einarbeitung von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen ohne Bodenbedeckung (§ 3)

- Gülle, Jauche, Gärreste, nicht entwässerter Klärschlamm sowie Geflügelmist (einschließlich Legehühnertrockenkot) sind unverzüglich, jedoch mindestens nach vier Stunden einzuarbeiten. Die Frist beginnt mit Beendigung der Ausbringung am Schlag/Feldstück. Die Überschreitung der Vier-Stunden-Frist ist bei Nichtbefahrbarkeit des Bodens infolge eines nicht vorhersehbaren Witterungsereignis möglich.

- Für Betriebe mit < 5 ha LN ohne Bodenbedeckung auf mindestens zwei Schlägen sind, gilt die Einarbeitungsfrist von acht Stunden nach dem Zeitpunkt der Ausbringung.

Harnstoffdüngung (§ 4)

Harnstoff als Düngemittel darf nur noch aufgebracht werden, wenn

- ein Ureasehemmstoff zugegeben ist, oder

- der ausgebrachte Harnstoff unmittelbar eingearbeitet wird (Vier-Stunden-Frist).

Betriebsbezogene Aufzeichnungsverpflichtung (schlagbezogen)

Landwirtschaftliche Betriebe, die mehr als 5 ha Ackerflächen bewirtschaften und Düngemittel (Gülle, Jauche, Gärreste, nicht entwässerten Klärschlamm sowie Geflügelmist einschließlich Hühnertrockenkot und Harnstoff) auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Bodenbedeckung ausbringen, müssen folgende Aufzeichnungen führen:

- Bezeichnung und Größe des Schlages bzw. Feldstückes, auf dem die obengenannten Düngemittel ausgebracht wurden.

- Bezeichnung der anzubauenden Kultur

- Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) von Beginn und Ende der Ausbringung sowie von Beginn und Ende der Einarbeitung.

- Art des ausgebrachten Düngemittels.

- gegebenenfalls Angaben über die verzögerte Einarbeitung (siehe oben unter § 3).

Expertentipp: Angebot nutzen

Stickstoffverluste in Form von Nitrat und Ammoniak bedeuten nicht nur einen wirtschaftlichen Nachteil für die Landwirtschaft, sondern stellen auch ein Umweltproblem dar. Seit 2001 gibt es die sogenannte "NEC-Richtlinie" (National Emission Ceiling), die Luftschadstoffhöchstmengen für die EU-Mitgliedstaaten vorsieht. Quelle der Ammoniakemission ist zu 93% die Landwirtschaft und hier hauptsächlich die Tierhaltung, Wirtschaftsdüngerlagerung und -ausbringung sowie die Düngemittelausbringung.

Die Landwirtschaftskammer Kärnten hat im Rahmen der Begutachtungen der obengenannten Verordnungen bzw. Novellen gegen die verschärften Bestimmungen der Entwürfe fachlich Stellung bezogen und Einwände erhoben. Einiges konnte abgewehrt werden, leider sind jedoch auch Verschärfungen hinzugekommen, die auch die Kärntner Betriebe betreffen.

Für die Reduktion von Ammoniak und Nitrat braucht es einen Mix aus gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen. Die gesetzlichen Maßnahmen sind das Nitrataktionsprogramm und die Ammoniakreduktionsverordnung.

Im Zuge der Neuausrichtung der GAP 23 (Gemeinsame Agrarpolitik) standen Klima- und Umweltschutz stark im Fokus. Aus diesem Grund hat sich die Landwirtschaftskammer für die Möglichkeit der freiwilligen und prämienfähigen Maßnahmen im Rahmen des ÖPUL 23 zur Ammoniak- und Nitratreduktion eingesetzt. Mit den Maßnahmen wie beispielsweise "Bodennahe Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger und Gülleseparation", "Vorbeugender Grundwasserschutz Acker", "Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland", "Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel", "Tierwohl - Weide" und "Tierwohl - Stallhaltung Rinder/Schweine" und im Rahmen der Investitionsförderung für beispielsweise bodennahe Ausbringungstechniken und Wirtschaftdüngerlager ist dies gelungen.

Entscheidend wird in der kommenden Förderperiode sein, dass die Bäuerinnen und Bauern dieses Angebot auch annehmen und an den Maßnahmen teilnehmen werden. Denn nur durch eine hohe Teilnahme der Betriebe an den angebotenen freiwilligen (und noch prämienfähigen) Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniak und Nitrat können weitere gesetzlich verschärfte Maßnahmen verhindert werden. Nutzen wir die kommende Förderperiode dazu.

Die Landwirtschaftskammer Kärnten hat im Rahmen der Begutachtungen der obengenannten Verordnungen bzw. Novellen gegen die verschärften Bestimmungen der Entwürfe fachlich Stellung bezogen und Einwände erhoben. Einiges konnte abgewehrt werden, leider sind jedoch auch Verschärfungen hinzugekommen, die auch die Kärntner Betriebe betreffen.

Für die Reduktion von Ammoniak und Nitrat braucht es einen Mix aus gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen. Die gesetzlichen Maßnahmen sind das Nitrataktionsprogramm und die Ammoniakreduktionsverordnung.

Im Zuge der Neuausrichtung der GAP 23 (Gemeinsame Agrarpolitik) standen Klima- und Umweltschutz stark im Fokus. Aus diesem Grund hat sich die Landwirtschaftskammer für die Möglichkeit der freiwilligen und prämienfähigen Maßnahmen im Rahmen des ÖPUL 23 zur Ammoniak- und Nitratreduktion eingesetzt. Mit den Maßnahmen wie beispielsweise "Bodennahe Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger und Gülleseparation", "Vorbeugender Grundwasserschutz Acker", "Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland", "Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel", "Tierwohl - Weide" und "Tierwohl - Stallhaltung Rinder/Schweine" und im Rahmen der Investitionsförderung für beispielsweise bodennahe Ausbringungstechniken und Wirtschaftdüngerlager ist dies gelungen.

Entscheidend wird in der kommenden Förderperiode sein, dass die Bäuerinnen und Bauern dieses Angebot auch annehmen und an den Maßnahmen teilnehmen werden. Denn nur durch eine hohe Teilnahme der Betriebe an den angebotenen freiwilligen (und noch prämienfähigen) Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniak und Nitrat können weitere gesetzlich verschärfte Maßnahmen verhindert werden. Nutzen wir die kommende Förderperiode dazu.

Hinweis

Die Novelle der Nitrataktionsprogramm-Verordnung 2023 finden Sie unter Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung (bml.gv.at). Für fachliche Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Referates Pflanzliche Produktion, LK Kärnten, gerne zur Verfügung, Tel.-Nr.: 0463/5850-1421.