Bodenversauerung: natürlich oder menschengemacht

Niederschläge verstärken Versauerung

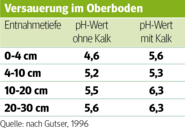

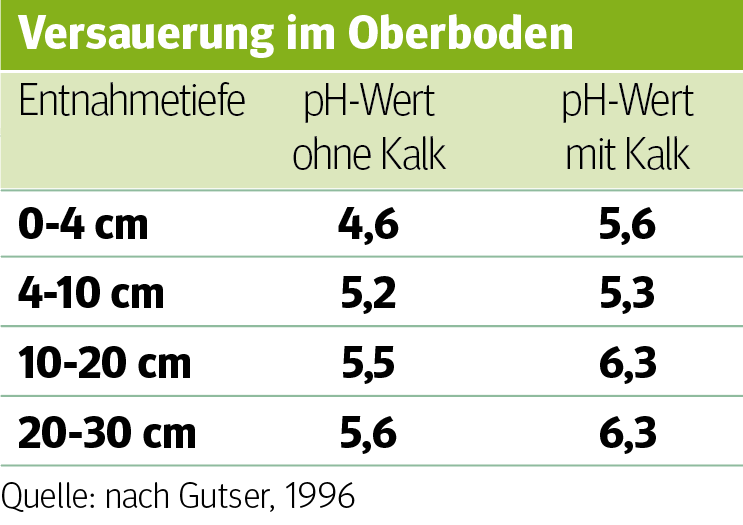

Neben der atmungsbedingten Kohlensäurebildung wirken vor allem auf leichteren Böden zusätzlich Calzium-Auswaschungsverluste durch Niederschläge sowie die Basenabfuhr mit dem Erntegut zusätzlich versauernd. Erfolgt keine Abpufferung, versauert zuerst die oberste Bodenschicht, was sich auch im Bodenprofil durch Abnahme des pH-Wertes zeigt.

Nährstoffmangel und Vernässung als Folge

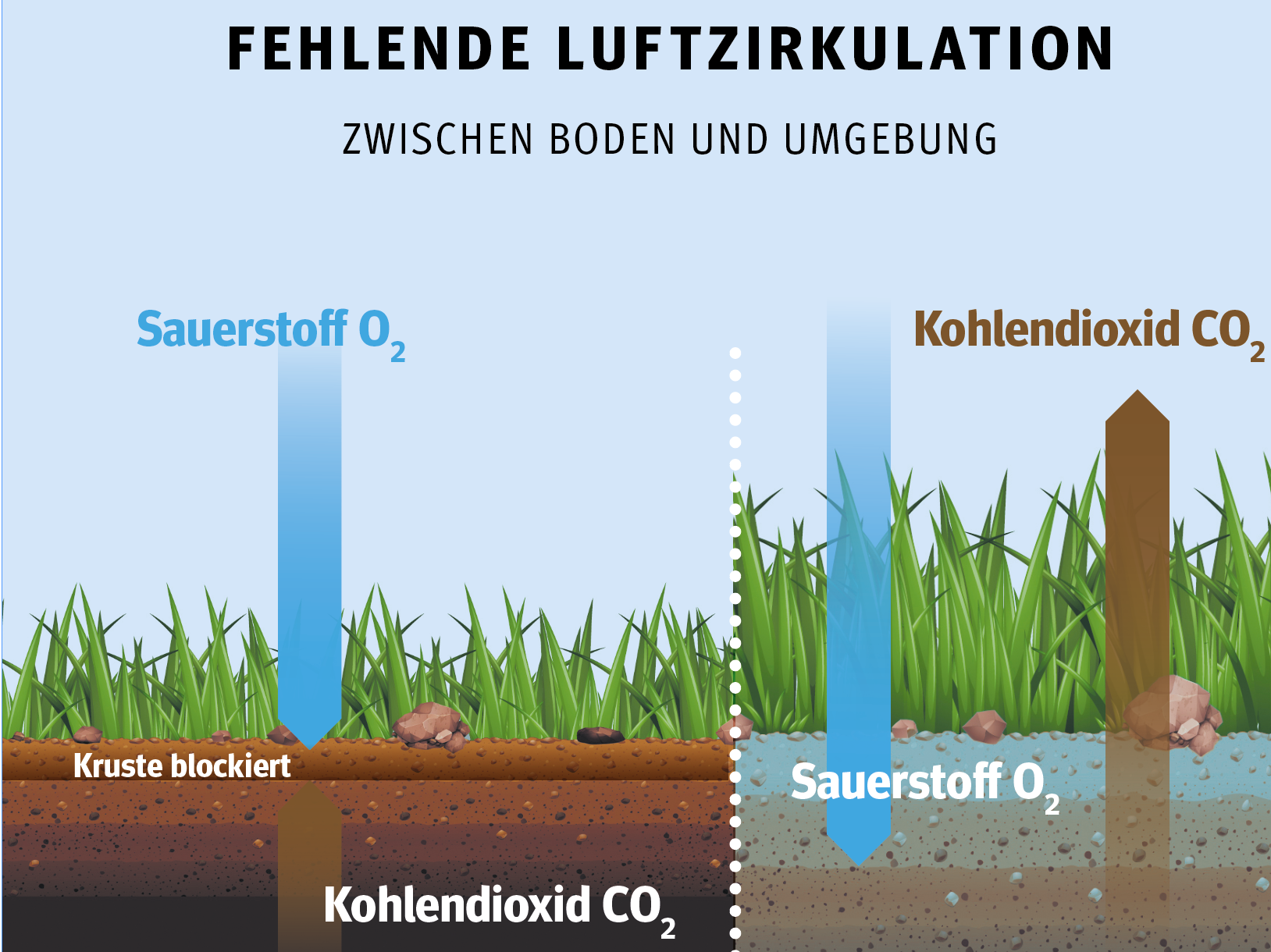

Bei stärkeren Niederschlägen steigt hingegen durch das geringere Wasserhaltevermögen die Gefahr einer Wassererosion. In steileren Hanglagen kann es auch zu einer Bodenerosion (Plaienbildung) kommen. Saure Böden haben auch einen trägeren Nährstoffumsatz und können auch Vegetationsrückstände nur langsamer verdauen, was zu einer verstärkten Rohhumusauflage führen kann. Längerfristig ist auch eine zunehmende Vernässung der Böden zu beobachten.

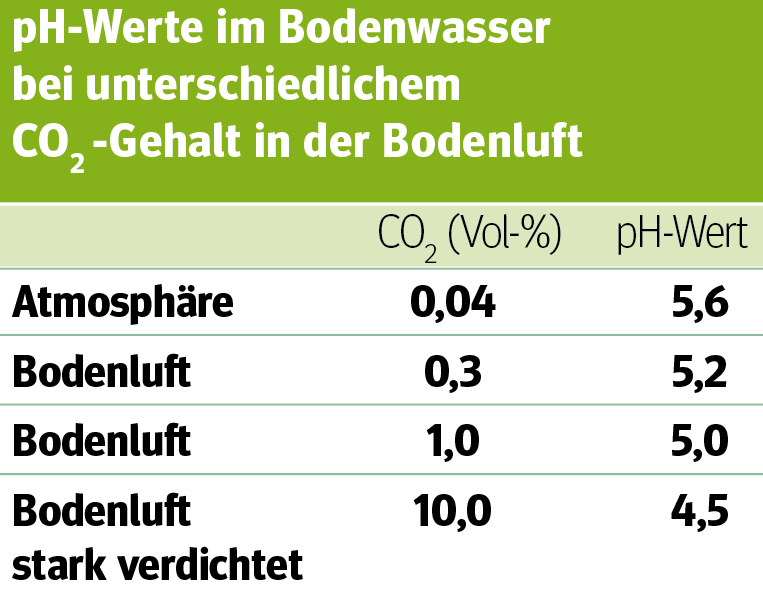

Auf ungedüngten Almböden führt allein der Vorgang der Wurzelatmung sowie die Nährstoffaufnahme zu einer Eigendynamik der Bodenversauerung. Auch wenn keine Nährstoffabfuhr über das Erntegut erfolgt, kann eine Bodenversauerung auch durch die Auswaschung wertvoller Kationen wie Kalium, Calzium und Magnesium erfolgen.

Letztlich entstehen extensive Bürstlingwiesen mit geringem Nährwert, die kaum noch verbissen werden. Folglich kommt der Graswuchs und auch das Bodenleben zum Stillstand.

Wichtig ist eine regelmäßige Nährstoffrücklieferung über Wirtschaftsdünger bzw. Bestoßung mit Weidevieh (= Kationenzufuhr von Calzium, Kalium und Magnesium).

Was bewirkt ein versauerter Boden

- Hemmung des Bodenlebens (einschließlich der Regenwürmer) und der Dauerhumusbildung

- Verschlechterung der Krümelstabilität und damit mehr Strukturschäden

- Abnahme der Kationenaustauschkapazität (KAK). Dadurch verstärkt sich die Auswaschung sorptionsgebundener Kationen wie Kalium, Calzium und Magnesium.

- Verringerung der Nährstoffverfügbarkeit, vor allem, Phosphor und Molybdän, die bedeutend für die Knöllchenbakterien und das Kleewachstum sind.

- Verstärkte Bildung von schwer pflanzenverfügbaren Eisen- und Aluminium-Phosphaten

- Hemmung der Nitrifikation sowie stickstofffixierender Bakterien im Boden

- Verringertes Wurzelwachstum und damit weniger Wasserhaltevermögen

- Gefahr der Vernässung, insbesondere auf schweren und verdichteten Böden

Augentrost und Zittergras als Warnung

In weiterer Folge sinkt der Ertrag. Abnehmendes Pflanzenwachstum bedeutet auch weniger Wurzeltiefgang und Wurzelmasse. Damit wird weniger Wasser produktiv zur Biomassebildung verarbeitet, wodurch es vielfach zur Vermoosung und auf schwereren Böden auch zur Vernässung kommen kann. Das verstärkte Auftreten von Nässeanzeigern wie Binsen, Seggen, Wollgras etc. ist dann die Folge. Da mit dem abnehmenden Ertrag auch weniger Wasser verdunstet und damit mehr am Boden verbleibt, kommt es speziell auf tonhaltigen Böden vermehrt zu Bodenverdichtung und Vernässung, da hier oft das Calzium zur Bodenstrukturbildung fehlt.

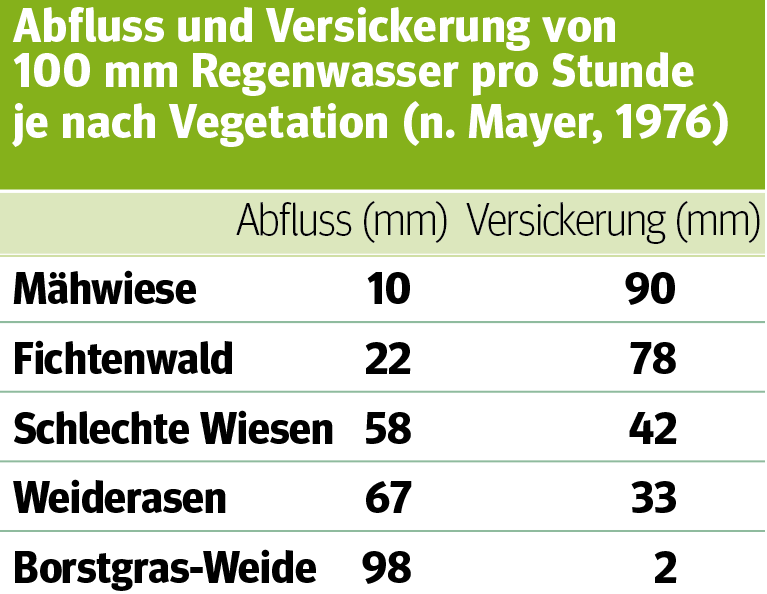

Eine intensive Mähwiese kann doppelt so viel Wasser aufnehmen wie eine extensiv genutzte Wiese. Auf einer nicht gedüngten Bürstlingwiese fließt das Regenwasser fast zur Gänze oberflächig ab, weil sich die Pflanzen letztlich umlegen und dann wie ein Schilfdach wirken. Damit bleibt wenig Wasser zur Sickerwasserbildung übrig.

Grünlandextensivierung führt somit zu einem beschleunigten oberflächigen Wasserabfluss.

Rohhumusabbau verlangsamt sich

Ein kühlfeuchtes Bodenklima hemmt ferner die Aktivität des Bodenlebens. Es setzt eine Podsolierung, d. h. eine abwärts gerichtete Verlagerung gelöster organischer Stoffe und Tonteilchen gemeinsam mit freigesetztem Eisen und Aluminium, ein. In tieferen Schichten führt die Podsolierung auch zu einer Verringerung der Wasserleitfähigkeit. Dadurch können sich Stauhorizonte bilden, die bei Starkregen auch zu Bodenrutschungen führen können.

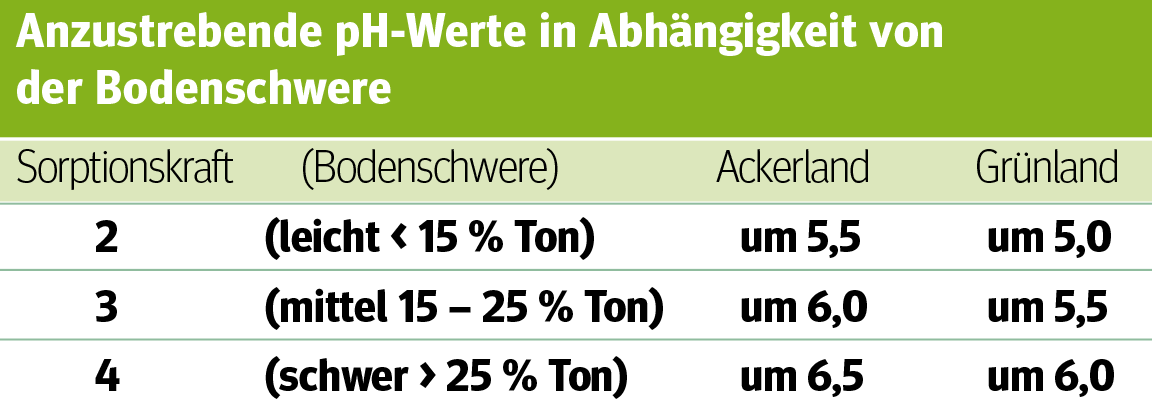

pH-Wert hängt von der Bodenart ab

Ton- und humusreiche Böden haben eine höhere Kationenaustauschkapazität als humusarme Sandböden. Dadurch können Sandböden leichter abgepuffert werden als schwere Tonböden.

Bei leichten Böden genügt daher ebenso wie auf stark humosen Böden ein niedrigerer pH-Wert.

Auf sauren Grünlandstandorten (pH-Wert unter 5,5) verbessert eine Kalkung den Heuertrag sowie die Futterqualität, da durch die Düngung wertvolle Futtergräser und Leguminosen gefördert und nässeliebende Pflanzen mit geringem Futterwert wie Binsen, Kohldistel, Schlangenknöterich etc. verdrängt werden.

Bei einem Kalkdüngungsversuch in Rotthalmünster brachte der pH-Abfall im Laufe von drei Jahrzehnten neben einem Ertragsrückgang auch eine Verschlechterung der botanischen Zusammensetzung und der Futterqualität.

Hochwertige Futtergräser wie Deutsches Weidelgras, Wiesenrispe, Wiesenfuchsschwanz etc. wurden zurückgedrängt, während minderwertige Gräser wie Wolliges Honiggras und Rasenschmiele zunahmen. Ebenso verschwanden mit zunehmender Bodenversauerung die wertvollen Leguminosen fast vollständig. Deutliche Unterschiede zeigten sich auch beim Heuertrag durch die Verwendung von sauer bzw. alkalisch wirkenden Phosphor-Düngern.

Kalkdüngung schafft guten Ausgleich

Liegt der pH-Wert unterhalb des angestrebten pH-Wertes, so ist eine Aufkalkung erforderlich, wobei die Einzelgaben nicht über 1,5 t CaO/ha (in Abstand von zwei Jahren) betragen sollen, d. h. maximal drei Tonnen Kohlensauer Kalk als Einzelgabe.

Qualitätsmerkmale beim Kauf von Kalk

Ein weiteres Kriterium ist die Mahlfeinheit. Nur wenn sich der Kalk zwischen den Fingern mehlig anfühlt, ist die Qualität in Ordnung. Grobsandige Produkte haben nur eine geringe Oberfläche und damit eine schlechte Löslichkeit, wodurch weniger Calzium quasi als Mörtel zur Verbindung bzw. Bildung von Ton- und Humuskomplexen frei wird.

Je feiner die Vermahlung ist, desto besser ist die Löslichkeit. Nur bei einer Mahlfeinheit von 80 % Körnung kleiner als 0,3 mm und 100 % kleiner als 1 mm (laut Düngemittelverordnung) ist in absehbarer Zeit eine gute Wirkung zu erwarten. Carbonate (Kohlensaurer Kalk) und Silikate sind nur bodensäurelöslich, weshalb bei diesen Kalken der Vermahlungsgrad besonders wichtig ist.